Streitfall Methadon und andere Herausforderungen bei schweren palliativmedizinischen Fällen

In der Sitzung "Palliativmedizinische Fallbeispiele" berichteten Dr. Silvia Maurer und Dr. Norbert Schürmann über die nicht alltäglichen Problemfälle, die eine Herausforderung für jedes Palliativteam darstellen.

Teamarbeit, Gesprächstherapie und Seelsorge ebenso wichtig wie Medikamente

In der Sitzung "Palliativmedizinische Fallbeispiele" berichteten Dr. Silvia Maurer, niedergelassene Ärztin aus Bad Bergzabern und Dr. Norbert Schürmann, Departmentleiter Palliativmedizin und Schmerztherapie und Leiter des regionalen Schmerzzentrums DGS in Moers über die nicht alltäglichen palliativen Problemfälle, die eine Herausforderung für jedes Palliativteam darstellen.

In teils drastischen Foto- und Videodarstellungen dokumentierten sie u.a. schwere exulzeriende Karzinome und die palliativmedizinischen Behandlungsansätze und diskutierten mit dem Auditorium, welche hohe psychischen Anforderungen solche Fälle an Behandler stellen und wie die durchaus streitbaren Meinungen zum Opiodeinsatz zwischen den Fachbereichen auseinander gehen.

Unter den 400 Schmerzpatienten, die Schürmann im Jahr betreut, stellte er zwei besonders schwere Fälle vor. Der erste beschrieb eine Mammakarzinompatientin, deren körperliche Entstellung durch weiträumige offene Tumorwunden über das Vorhandensein einer potenziell tödlichen Krankheit hinaus auch eine weitere, oft vernachlässigte Dimension der Krankheit offenlegte: nämlich die Angst, dass die übel riechende und visuell verheerende Wunde Kinder und Enkel von weiteren Besuchen abhalten könnte.

Hier muss das palliativmedizinisch tätige Team psychoonkologisch umsichtig vorgehen und über die medikamentöse Therapie hinaus mit dem Patienten gemeinsam Möglichkeiten finden, den (oft berechtigten) Ängsten zu begegnen.

Der zweite vorgestellte Patient litt unter einem destruierenden nekrotisierendem Sarkom. Nach der initialen Tumorexzision, bei der eine Gesichtshälfte und ein Teil des Halses entfernt werden musste, wurde eine palliative Radiochemotherapie eingeleitet.

Zusätzlich litt der Patient unter paranoider Schizophrenie. Auch hier nahm die psychologische Komponente der Betreuung viel Raum ein, sowohl im Dialog mit dem Patienten, als auch seitens des Behandlungsteams, für das insbesondere dieser Fall eine hohe Belastung während der dreimal täglich erfolgenden Fentanylbehandlung darstellte..

Schürmann verglich diesen Fall bildhaft mit einem brennendem Haus: bei einem VAS 8/10 (Schmerzscore, höchste Maßeinheit der persönlich wahrgenommenen Schmerzen) hülfen keine drei Eimer Wasser, sondern nur noch die Feuerwehr! Das Ziel, einen VAS von 3/5, erreicht man mit einer Basismedikation (retardierte Opiode) und weiteren, unretadierten Opiode als Bedarfsmedikation.

Behandlungskonzept und Ablauf:

Dem Patient wird ein Zugang gelegt, Vorlauf mit NaCl 0,9% + 10 mg MCP als Kurzinfusion oder 8mg Dexamthason als Emesis-Prophylaxe. Eine vorsichtige Titration mit 1 Amp. 2 mg Hydromorphon (auf 10ml NaCl) sowie 1 ml (0,2 Hydromorphon) pro Minute, bis der Patient auf VAS 3/5 gesenkt werden kann (Schürmann: "Mittelchen immer im Arztkoffer dabei haben!").

Zur Kupierung von Schmerzspitzen sollten schnellwirksame Opiode (SAO) zum Einsatz kommen, bei Durchbruchsschmerz (Schmerzattacke), der akut gestillt werden muss, soll ein ROO (rapid onset Opiats) zur Hand sein.

Im Fall des Tumorpatienten 2 wird mit dem Patienten gemeinsam eine Dosis austariert (nach Präferenz kann Fentanyl als Spray oder Tablette zum Einsatz kommen).

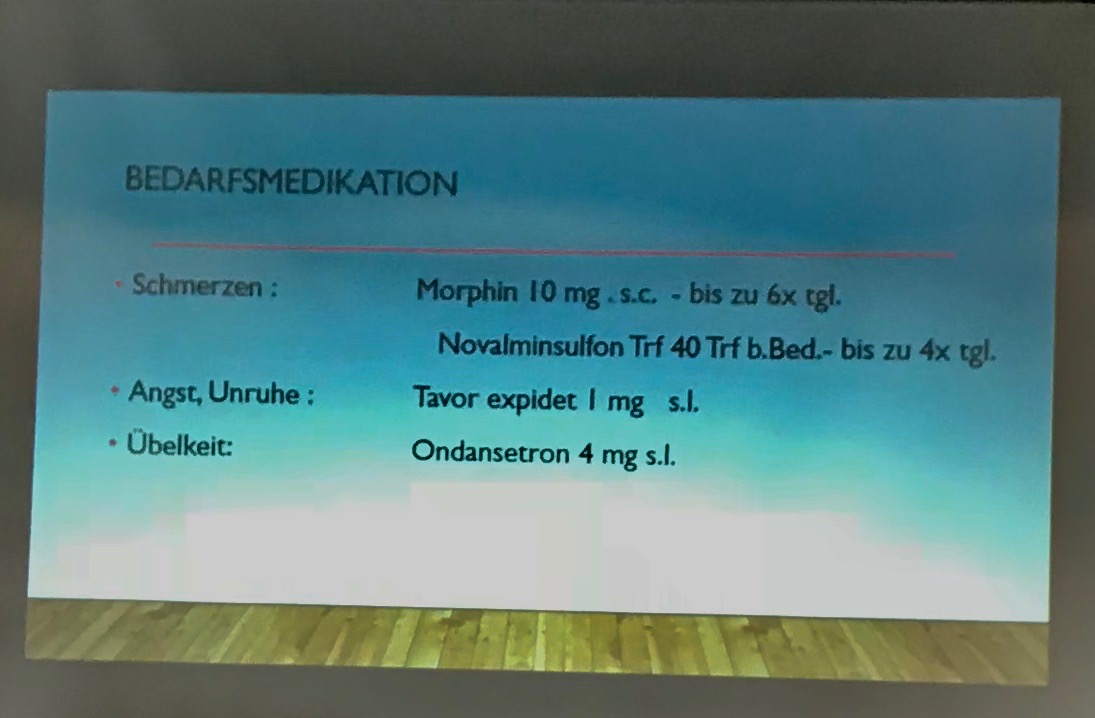

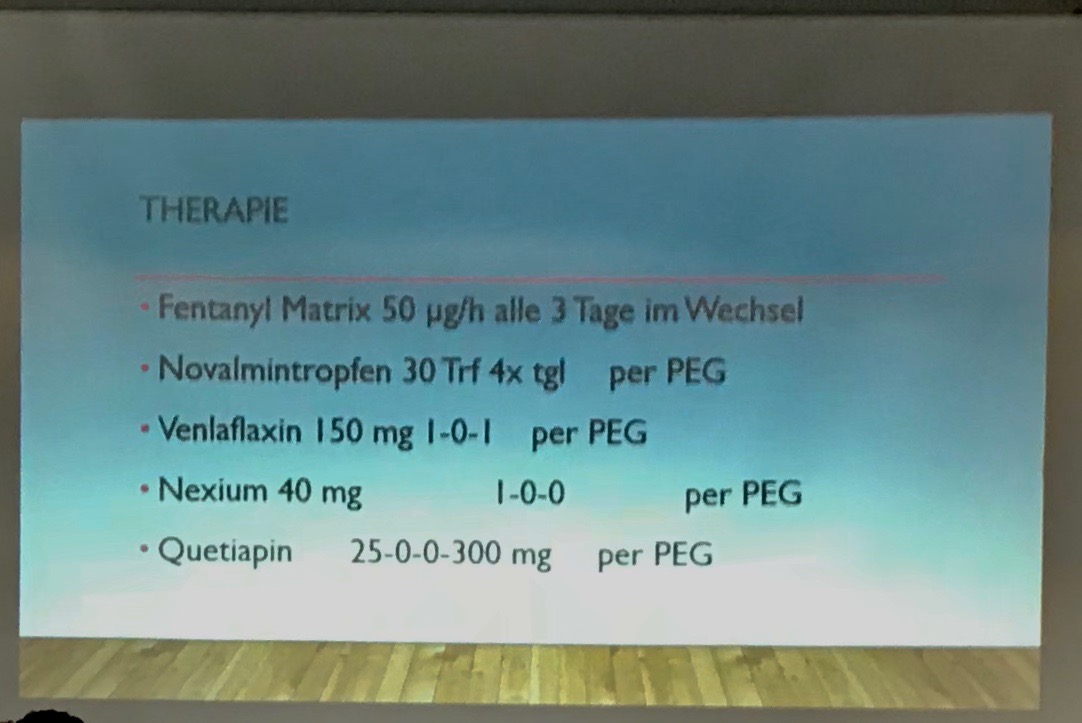

Hier finden Sie eine detaillierte Darstellung der eingesetzten Medikamente:

Methadon: Teufelszeug oder letzte Zuflucht?

Dr. Maurer beschrieb nachfolgend den Fall einer Lungenkrebspatientin mit nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom, die nach diversen chemotherapeutischen Interventionen wegen unkontrollierbarer Schmerzexazerbation auf eine Palliativstation verlegt wurde. Dort behandelte man sie u. a. mit Fentanyl, Pregabalin, Amitriptyllin ,Fortecortin, Metamizol und Morphin. Schließlich wurde sie zu Frau Maurer überwiesen mit einem VAS von 8/10 und schwerer Obstipation - in den Worten der Patientin: "habe zu diesem Zeitpunkt nur noch geheult".

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Palliativstation entscheiden sich die Behandler für eine Umstellung auf Methadon, das Fentanyl wird zurückgefahren (Achtung: off-label!). Außerdem erfolgte die Hinzuziehung einer psychoonkologischen Begleittherapie. Die Patientin konnte durch diese Umstellung auf VAS 3 gebracht werden und erstmalig im Familienkreis wieder „durchatmen“ - kurz darauf entschloss sie sich nach nochmaliger Konsultation eines Onkologen dafür, eine Immuntherapie durchzuführen.

Auf der onkologischen Station wurde die Methadontherapie sofort wieder abgesetzt mit der Begründung, mit diesem "Teufelszeug" behandle man keine Tumorpatienten. Wieder kommen Fentanylpflaster zum Einsatz, nach nur drei Tagen werden die Schmerzen wieder unerträglich: Maurer forderte an dieser Stelle das Publikum zur Diskussion auf, ob ein solches Vorgehen die Regel sei. Es sei erschreckend, dass aus Ideologie eine funktionierende Therapie (obwohl off-label) einfach abgebrochen werde. Zwei Wochen später starb die Patientin.

Die Teilnehmer diskutierten, ob die off-label-Gabe aufgrund aktueller Studien zum Thema Methadon (z. B. die auch auf dem Schmerz- und Palliativkongress vorgestellten von Claudia Friesen) populärer würde bzw.Vorurteile dadurch abgebaut werden könnten. Ebenso ging es um die zum Teil problematische Zubereitung durch die Apotheker (zu sehr differierenden Preisen) und ob man diese durch neuere Fertiglösungen umgehen könne, die der Patient dann persönlich bezahlen kann/muss, wenn die Behandlung durch den Onkologe verweigert wird. Am Ende der lebhaften Methadondiskussion kam man zu dem Schluß, dass Methadon eher zu empfehlen sei, wenn noch eine Chemotherapie geplant ist, jedoch in der palliativmedizinischen Behandlung eher Mittel der zweiten Wahl sei.

Fazit der Veranstaltung: Schmerzen und andere Begleitprobleme sind in der Regel gut einstellbar, jedoch ist in der Palliativmedizin die Teamarbeit ein mindestens ebenso wichtiger Aspekt, genau wie die Gesprächstherapie durch Psychoonkologie und die Seelsorge.

Quelle:

Lunchseminar "Palliativmedizinische Kasuistiken", 08.03.2018, 12:30 -13:50.